Cinéma

- Avant propos

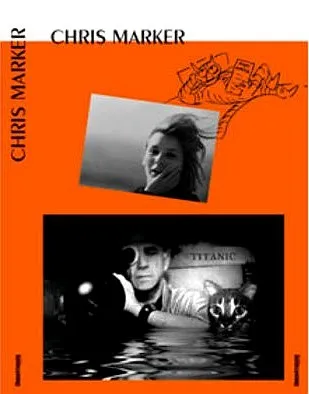

- Le dépays de Chris Marker: kesako? (2020)

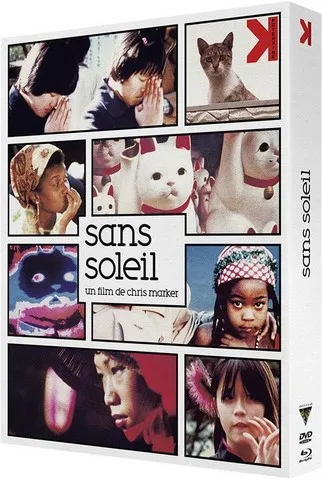

- Sans soleil - Ed. Potemkine (2020)

- Chris Marker, l'art du bricolage numérique (2018)

- Chris Marker, magicien du flou (2017)

- Description d'un combat (2017)

- Planète Marker (2013)

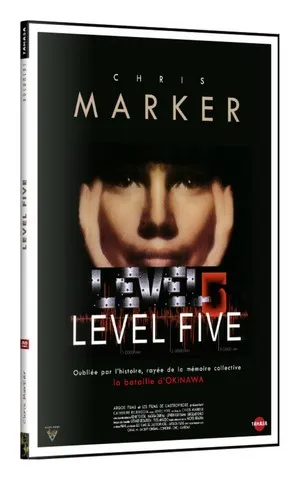

- Level Five - Junkopia (2013)

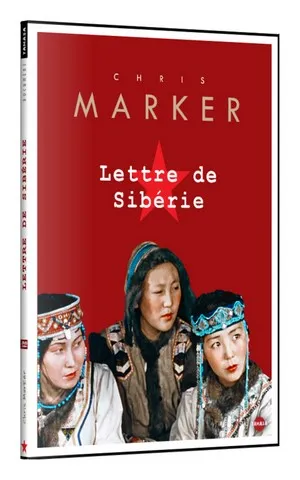

- Lettre de Sibérie - Dimanche à Pékin (2013)

- Coeur de chat: si Chris Marker m'était conté (2011)

- Screwball comedy (2011)

- Wim Wenders (2010)

- "Anna" de Pierre Koralnik (2008)

- Road Movie (2002)

"Mourir est tout au plus l'antonyme de naître.

L'antonyme de vivre reste à trouver."Chris Marker, Le coeur net (1949)

Avant propos

Les premières armes ont été faites à travers le Ciné-club universitaire de Genève, le plus important ciné-club de Suisse. Les débuts furent laborieux, surtout à cause de la présence d'indécrotables dinosaures qui refusaient d'accepter l'extinction et persistaient à garder leur monopole de la pensée, disons-le, quasi unique qui était la leur. Heureusement, le Temps ayant finalement raison de tout, l'extinction s'est concrétisée, et ce fut la libération.

La machine à écrire a alors pu être enclenchée grâce au soutien et à la gentillesse indéfectible d'Annie Lefèvre, directrice des Activités culturelles de l'Université de Genève, que nous ne saurions assez remercier pour tout ce qu'elle a fait pour nous tous.

Le premier cycle auquel nous avons pleinement participé était "Un printemps portugais", cycle qui s'est tenu du 10 mai au 10 juin 2000. Malheureusement notre participation ne comprenant aucun texte de notre main, mais juste l'élaboration du cycle, la sélection des films et la recherche d'articles de presse sur les films présentés, nous n'avons pas été crédité. Peu importe! L'expérience fut extraordinaire grâce à la découverte des oeuvres de João Botelho, Pedro Costa, João César Monteiro et Manoel de Oliveira, ainsi que António Reis. Les multivers étaient enfin à portée... Ingmar Bergman, Jean-Luc Godard, Michelangelo Antonioni, Orson Wells, René Clair, Sergei Eisenstein, Iakov Protazanov, Jacques Feyder, Chris Marker, Andrei Tarkovski, Jacques Tati, David Cronenberg, Hou Hsiao-hsien, Terence Malick, Wim Wenders, Jim Jarmush, Nagisa Oshima, Takeshi Kitano, Tran Ahn Hung, Kim Ki Duk, Wong Kar Wai, Claude Goretta, Alain Tanner, Sofia Coppola, Katsuhiro Ōtomo, Satoshi Kon, Mamoru Oshii, Hayo Miyazaki, Johan van der Keuken, Makoto Shinkai, Mamoru Hosoda... suivirent et d'autres encore.

Les cycles se succédèrent alors, parfois collectif comme les cycles "L'amour fou" ou "Cinéma helvétique". Ce dernier nous a permis de découvrir le cinéma suisse et de rencontrer les réalisateurs tels qu'Alain Tanner, Claude Goretta ou Jean Louis Roy.

Notons cependant que les séances du comité du CCU étaient toujours très animées, car nous étions tous passionnés et après quelques années, les filles sont arrivées en nombre rééquilibrant la balance et apportant avec elles un nouveau lot d'idées âprement discutées. Il y a réellement une différence entre homme et femme. Et tant mieux au final. Des années de bonheur infini, malheureusement à jamais enfouies dans le passé...

Après plus de dix ans au sein du comité du CCU, nous avons achevé notre participation à l'automne 2011, avec le projet "Spirale, autour de Chris Marker". Devenir un dinosaure n'a rien de bon. Aux jeunes de prendre la relève... D'autres voies s'ouvrent, de toute manière, si on le souhaite.

Aussi ce fut le point de départ d'un nouveau projet: chrismarker.ch, un site entièrement dédié à l'oeuvre de l'artiste dont nous sommes devenus l'un des principaux spécialistes à ce jour. Outre les catalogues d'exposition et de rétrospectives qui se sont succédés depuis, nous avons participé à plusieurs livrets de coffret de DVD / Blu-ray.

C'est là, dès lors, l'essentiel de notre travail d'écriture sur le cinéma, dont voici ci-dessous le détail.

REMARQUE: pour toutes reproductions partielles ou complètes de ces textes, il est impératif de contacter les éditeurs, afin d'obtenir les autorisations nécessaires.

En attendant: bonne lecture!

Le dépays de Chris Marker: kesako? (2020)

Ce texte n'a pas été publié. Il a été rédigé à l'occasion de la réalisation du livre accompagnant la réédition de Sans soleil et du Dépays de Chris Marker par les Éditions Potemkine.

Le Dépays De Chris Marker: Kesako?

Le 15 avril 1982 sortait des presses un livre de photographies composé par Chris Marker: Le dépays. Intégré à la collection "Format / photo" des éditions parisiennes Herscher1, qui comprend entre autre des livres de Duane Michals (Changements – 1981), de Dieter Appelt (Morts et résurrections de Dieter Appelt – 1981) ou encore de Jean Sagne (Delacroix et la photographie - 1982), l’ouvrage de Marker mêle, en guise d’essai littéraire, trois brefs textes à 56 photographies sur le Japon2. En tout début de son ouvrage, dans son "Avertissement au lecteur", Marker précise: "le texte ne commente pas plus les images que les images le texte. Ce sont deux séries de séquence à qui il arrive bien évidement de se croiser et de se faire signe, mais qu’il serait inutilement fatigant d’essayer de confronter. Qu’on veuille donc bien les prendre dans le désordre, la simplicité et le dédoublement, comme il convient de prendre toutes choses au Japon". On peut suivre cet avertissement ou, en markerien averti, s’en passer. Dans ce second cas, on découvrira que la majeure partie des photographies correspondent en plein aux descriptions faites dans le texte, mais dans un ordre peu rigoureux.

Cela dit, si on s’attache au contenu écrit du livre, on peut, d’une part, dire que le titre trouve son explication dans les dernières lignes du troisième texte: "Telles sont les choses de mon pays, mon pays imaginé, mon pays que j’ai totalement inventé, totalement investi, mon pays qui me dépayse au point de n’être plus moi-même que dans ce dépaysement. Mon dépays". Marker nous parle d’un dépaysement formateur de l’être, ce qui est le propre à tout voyage, qu’il soit physique ou métaphysique.

D’autre part, les trois textes sont fortement découpés (séparés) par les photographies. Leur thématique reprend les trois phases de la découverte de soi qui s’applique lors d’un voyage initiatique. Tout d’abord, on s’immerge dans le pays d’accueil. On prend ses marques de la manière la plus naturelle qui soit en confrontant son expérience propre et ses connaissances aux éléments que l’on rencontre durant ses déambulations. On apprend un mot ou deux de la langue locale, par politesse et comme marque personnelle de son implication dans la découverte, sa volonté de dépasser le seul "voir et y être". Qu’on se souvienne d’Hiroshima mon amour: "Tu n’as rien vu à Hisoshima…". Pour Marker, par exemple, c’est la prononciation et l’écriture de neko, soit "chat". Dynamique jeu de miroir, de similarités, qui permet de ne pas se noyer ni de se perdre irrémédiablement, mais de bâtir une base commune sur laquelle établir la comparaison initiale, inaliénable, de tout voyage. C’est le rôle de tous ces chats dans le premier texte de Marker. Au Japon, comme ailleurs, ils sont un lien, un relais fidèle et rassurant sur lequel l’auteur peut s’appuyer sans crainte. Il n’y a rien de plus similaire d’un chat européen qu’un chat africain ou un chat asiatique. Ils sont tous pareils malgré leurs innombrables différences. Il en va tout autrement des humains que nous disséquons à l’extrême car reflets de nous-mêmes. On ne parle pas des différentes cultures, langues ou couleurs de poil des chats, de leurs visions du monde, mais on le fait pour les humains. Un Japonais, ce n’est pas un Français. Couleur de peau, traits du visage, langue, écriture, expressions corporelles, normes, politesse extrême contrepoint d’une xénophobie absolue mais assumée, etc., tout est sujet à comparaison, à controverse. Pas chez les chats, mis à part qu’ils sont les derniers à être arrivés, en retard, à la mort de Bouddha!

Le deuxième texte développe l’idée de "l’entre-deux" purement asiatique, pour ne pas dire japonais. Marker explique clairement cet aspect de la culture nippone qui embarrasse le visiteur dès son arrivée, car il ne sait pas trop comment l’appréhender. "Alors cet entre-deux, cet entre-chat-et-loup, cet innomé réparti entre les huit cents huit dieux qui ont la garde du troupeau des rêves, on ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas bien comment s’adresser à lui, mais du moins on peut être poli. D’où la politesse à l’égard des ancêtres, d’où la politesse envers les bêtes (…). Finalement, la civilisation matérialiste du Japon est peut-être obsédée par l’esprit de la même façon que la civilisation chrétienne l’était par la chair". Au Japon, monde réel et monde imaginaire ou parallèle ou invisible, ne sont qu’un seul monde, contrairement à l’Europe. On ne s’y pose pas la question de les dissocier. On vit avec. Et donc, de ce fait, "un Japon peut en cacher un autre". Et Marker de préciser que lorsque l’on visite un pays comme le Japon, il ne faut pas se poser trop de questions, surtout les cartésiennes qui n’ont pas lieu d’être ici. La comparaison a un temps certains, mais elle a surtout une fin. Lorsqu’on voyage, c’est peut-être l’élément le plus important à comprendre et à appliquer.

Ce qui nous amène au troisième texte: le dépaysement comme élément constitutif du moi. Les voyages forment la jeunesse a-t-on pour habitude de lire ou d’entendre, avec la célèbre fable de l’enfant prodigue. Mais lorsque l’on voyage dans un pays aussi opposé à la culture européenne que l’est le Japon, le changement peut-être plus profond encore, car le pays du Soleil Levant apprend plus que tout autre (peut-être) à "lâcher prise", à oublier ce que l’on sait pour vraiment découvrir un autre monde. Et de là, un autre moi.

Ce texte ayant vocation d’introduction, il ne nous est pas loisible de développer à plein ces thématiques et de leurs donner toute leur ampleur. D’autres le feront peut-être.

Ce qu’il nous reste cependant à faire, c’est de resituer la place du Dépays par rapport à une autre œuvre contemporaine de Chris Marker, qui elle aussi parle du Japon: Sans soleil. Le film documentaire est sorti sur les écrans en janvier 1983, mais a été achevé quelques mois auparavant. Autrement dit, alors que Marker réalisait son film, il écrivait son livre ("de septembre 1979 à janvier 1981" nous précise l’auteur). Et de ce fait, on retrouve beaucoup de similarités entre les deux œuvres, qu’elles soient thématiques (réel – imaginaire, mono no aware, etc.) ou référentielles (temple des chats de Go To Ku Ji, révolte de Narita, takenoko, M. Akao, Flash Gordon, etc.). Mais le but n’est pas le même. Les deux œuvres ne sont autres que "complémentaires", ne serait-ce que parce que Sans soleil ne parle pas seulement du Japon. Dans Le dépays, Marker décrit son rapport à la Culture japonaise dans son ensemble et les conséquences sur sa propre existence, sa conception du monde. Dans Sans soleil, il se pose la question de l’existence des êtres, de ce qui vaut la peine de vivre, de ce pourquoi au final, on vit malgré l’horreur de devoir mourir un jour.

Christophe Chazalon

Cap Vert, août 2020

1 Georges Herscher, directeur au Chêne de 1970 à 1980, était un grand amateur de photographies. On lui doit l’édition de nombreux ouvrages de photographes.

2 Notons au passage que les PDF du Dépays accessibles sur le web sont TOUS incomplets.

Sans soleil - Ed. Potemkine (2020)

À l'occasion de la réédition de Sans soleil et du Dépays de Chris Marker par les Éditions Potemkine, nous avons été amené à co-réaliser le livre du coffret avec Natacha Missoffe. Ce sont pas moins de six textes au total que nous avons rédigés en à peine deux semaines, dont un seul n'a pas été retenu car portant sur Le dépays et non sur Sans soleil. Nous l'avons cependant reproduit séparément ci-dessus.

"Qu'est-ce que Sans soleil ?"

(Chris Marker, Sans soleil / Le dépays, Paris: Éditions Potemkine, 12/2020. p. 87-95)

« Mourir est tout au plus l’antonyme de naître.

L’antonyme de vivre reste à trouver. »

Chris Marker, Le Coeur Net (1949)

Documentaire atypique, Sans soleil s’appréhende d’abord par l’inconscient et le ressenti. Ainsi le souhaitait l’auteur. Ainsi les spectateurs et les critiques l’ont généralement compris. Dans le dossier de presse du film, Chris Marker propose un extrait de la préface écrite par André Beaujard aux Notes de chevet de Sei Shônagon qui lui ont servi ici de modèle. Cet extrait peut (et doit ?) être appliqué à Sans soleil : "On ne sera pas surpris de voir les sujets les plus divers se succéder immédiatement. On ne s’étonnera point d’y trouver des passages qui se répètent et d’autres qui se contredisent; on ne s’attardera pas à chercher pourquoi l’auteur parle en tel endroit de ceci ou de cela, encore que l’on puisse deviner parfois comment se lient ses idées". On regardera Sans soleil et on se laissera submerger par le flot d’images et de texte dit en voix off avec célérité, non pas parce que Chris Marker a tant à dire, mais parce qu’il ne veut pas que la pensée du spectateur s’accroche trop aux mots et aux choses qu’il montre. L’inconscient doit supplanter la conscience, la soumettre. Il faut se laisser emporter par la vague, fruit du génie de l’inconscient poétique même de l’auteur. Et alors, enivré ou saoulé, on sort de la projection changé. Quelque chose s’est passé, quelque chose de fort, mais d’indiscernable, d’indéchiffrable. La magie Marker a opéré presque à chaque fois, quelques récalcitrants mis à part. Voilà ce qu’il faut attendre, dans un premier temps, de Sans soleil. Le reste appartient à chacun, en propre, et ne peut être généralisé à tous. Chacun y trouvera ce qu’il y voudra, ce qu’il y aura apporté, ce qu’il y aura cherché.

Cette vision un peu idéaliste n’en est pas moins vraie. Cependant, l’intention de l’auteur que tout un chacun comprendra n’est pas forcément l’intention unique. Sans soleil est une oeuvre forte, le chef-d’oeuvre de Chris Marker, et sa portée est loin d’être seulement destinée au seul ressenti. L’homme est un créateur, passé maître dans l’art de la narration. Il a créé un style, reconnaissable entre tous, à l’époque tout du moins, car il a fait école depuis et les imitations sont devenues légions.

En tant qu’oeuvre d’art, on peut donc appréhender Sans soleil d’une manière plus traditionnelle, plus méthodique, plus scientifique, afin d’en chercher le sens, le motif, le but. Rares sont ceux qui s’y sont risqués, pour ne pas dire personne, tant la structure du film est dense et hardie. Les lignes qui suivent ont cette ambition. Elles veulent expliquer de manière précise et concrète ce qui est au centre du film, le thème principal. On s’apercevra alors que Sans soleil est loin d’être une esquisse dont "l’auteur a jeté sur le papier, en laissant aller son pinceau, toutes les idées, les images, les réflexions qui lui sont venues en l’esprit".

Question, donc: de quoi parle Sans soleil? Critiques, journalistes, spécialistes universitaires ou passionnés ont répondu, nous y compris: la Mémoire, l’Histoire, le cinéma, les rêves, le Japon... Ce n’est pas faux. Mais ce n’est pas suffisant. De quoi parle réellement Sans soleil? Quel est le sujet central de Sans soleil? Une de nos amies nous a écrit: "ce qui est dans Sans soleil, sont les questions essentielles de notre être-là empreintes d’une infinie poésie". Sans soleil parlerait-il de la Vie et de la Mort, de l’existence humaine? Oui, c’est vrai. En fait, Marker essaie de nous amener à prendre conscience que ce qui fait la vie, celle qui nous conduit inévitablement à la mort, ce sont, pour reprendre les mots de Sei Shônagon, "les choses qui font battre le coeur". Autrement dit, non pas le Bonheur dans son absolu (même si l’Amour y a une place), mais les milliers de petits bonheurs quotidiens qui peuvent apporter une échappatoire face à l’Horreur à laquelle nous serons tous confrontés un jour: la mise à mort, qu’elle soit naturelle ou par accident, due à un virus, un rocher, un autre être humain, tout ce que vous voudrez. Car l’Horreur, qu’on le comprenne bien, ce n’est pas la Mort en elle-même. Comme le précise Marker, on ignore ce qui se passe lorsqu’on ne vit plus. L’Horreur, c’est le fait que tout être vivant naît en étant irrémédiablement conditionné à mourir. Il n’y a pas de choix. Il n’y a pas d’alternatives. C’est inévitable et c’est la plus grande injustice qui soit. Mais est-ce bien vrai ? En fait, il faut distinguer l’humain de l’humanité, l’individu de l’espèce. La mort injuste du premier sert en fait à la seconde. Sans la mort de l’homme, l’humanité (et d’une manière plus large, la Vie) ne pourrait se perpétuer. Dans l’ouvrage collectif La plus belle histoire du monde: les secrets de nos origines, à la question "Peut-on dire que la mort est une nécessité de la vie?", Joël de Rosnay répond simplement: "Absolument. C’est une logique du vivant. À mesure que les cellules se divisent, elles multiplient les erreurs de leurs messages génétiques qui s’accumulent avec le temps. Finalement, il y a tellement d’erreurs que l’organisme se dégrade et meurt. C’est un phénomène inéluctable. La mort n’est certes pas un cadeau pour l’individu, mais c’est une prime pour l’espèce: elle lui permet de conserver son niveau de performances optimal". Plus encore, il précise: "la mort est aussi importante que la sexualité: elle remet en circulation les atomes, les molécules, les sels minéraux dont la Nature a besoin pour continuer à se développer. Elle procède à un gigantesque recyclage des atomes, dont le nombre reste constant depuis le Big Bang. Grâce à elle, la vie animale peut se régénérer"[1]. Ce n’est autre que la vision ancestrale de la réincarnation ou la loi d’Antoine de Lavoisier: "rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" (1775). Ainsi, la mort, aussi injuste soit-elle à nos yeux d’être humain, est un prérequis indispensable pour la survie de l’espèce. La Vie procède au cours des temps à des milliards de milliards de milliards d’essais et fait de chaque être vivant, de chacun de nous, un cobaye. Cela s’appelle l’Évolution, qui se complexifie plus le temps avance. Et plus on survit à notre milieu, plus notre ADN a des chances de poursuivre son évolution dans le temps infini de l’univers. Les dinosaures étaient les grands maîtres de la planète il y a 200 millions d’années et puis un météorite est tombé. Bien qu’ils fussent les plus forts en leur temps, ils sont tous morts. Par contre, les petits lémuriens, mammifères insignifiants au premier abord, ont pu survivre, car ils ont été capables de s’adapter en se terrant dans des grottes. La morale de l’histoire, en abusant un peu: "ce n’est pas la loi du plus fort qui prévaut dans la Nature, mais bien celle de celui qui sait survivre et s’adapter". Et dans le monde moderne actuel, qu’ils vivent au Japon, au Cap Vert / Guinée-Bissau, les pôles extrêmes de la survie pour Marker, ou n’importe où ailleurs, peu importe, les enfants ont toute leur chance.

C’est pourquoi, Marker commence son film par l’image des trois enfants en Islande, suivie par du noir: si vous n’avez pas vu le bonheur dans l’image, au moins vous verrez le noir! L’enfance, c’est l’innocence. Les enfants ne se posent pas la question de la Mort. Ils l’imaginent, la rêve, la jouent pour se relever une minute plus tard, comme si de rien n’était. Marker précise même: "Ce que j’ai lu le plus souvent dans les yeux de ceux qui allaient mourir, c’était la surprise. Ce que je lis en ce moment dans les yeux des enfants japonais, c’est la curiosité. Comme s’ils essayaient, pour comprendre la mort d’une bête, de voir à travers la cloison". Les enfants n’ont pas besoin d’apprendre à rédiger la liste des choses qui font battre le coeur. Elle est en eux, naturellement. Elle jaillit au cours des événements de la journée. Un enfant rit en moyenne 400 fois par jour, un adulte 5 à 20 fois. C’est pourquoi Marker apprécie tant les takenoko du parc Yoyogi, ces jeunes martiens qui repoussent leur entrée dans le monde de l’âge adulte et sa réalité morbide. Cette jeunesse "qui se rassemble tous les week-ends à

Shinjuku sait d’évidence qu’elle n’est pas sur une rampe de lancement pour la vraie vie, qu’elle-même est une vie, à consommer tout de suite, comme les groseilles. C’est un secret très simple, les vieux essaient de le masquer, tous les jeunes ne le connaissent pas. (…) Le rock est un langage international pour propager le Secret. (…) Pour tous les takenoko, vingt ans est l’âge de la retraite". De même, lorsqu’il suit les jeunes femmes en kimono qui sont célébrées non pour leur beauté, mais parce qu’elles sont arrivées à l’âge officiel de la maturité, vingt ans, par quoi il faut comprendre celui d’être une femme et une mère modèle, cellule centrale de la famille et de la société japonaise, soumise et discrète. C’est le but premier, ce pourquoi elles sont enfantées. Fini l’innocence de l’enfance. À elles de produire maintenant.

Mais attention cependant, la jeunesse peut s’égarer aussi à trop idéaliser les choses. Ainsi Marker d’écrire: "ce dont Narita me renvoyait un fragment intact, comme un hologramme brisé, c’était l’image de la génération des Sixties. Si c’est aimer que d’aimer sans illusion, je peux dire que je l’ai aimée. Elle m’exaspérait souvent, je ne partageais pas son utopie qui était d’unir dans la même lutte ceux qui se révoltent contre la misère et ceux qui se révoltent contre la richesse, mais elle poussait le cri primordial que des voix mieux ajustées ne savaient plus, ou n’osaient plus crier... (…) Le Mouvement a eu comme partout ses histrions et ses arrivistes – y compris, car il y en a, des arrivistes du martyre – mais il a emporté tous ceux qui disaient avec le Che Guevara qu’ils "tremblaient d’indignation chaque fois qu’une injustice se commet dans le monde". Ils voulaient donner un sens politique à leur générosité, et leur générosité aura eu la vie plus longue que leur politique. Voilà pourquoi je ne laisserai jamais dire que vingt ans n’est pas le plus bel âge de la vie".

Aussi pourquoi Marker veut-il réaliser un film sur les petits bonheurs de la vie? Il faut peut-être là s’inspirer du texte du premier chant du Sans soleil (1870) de Modeste Moussorgski, écrit par Arseny Golenishchev-Kutuzov[2]:

Une petite chambre, calme, agréable,

Une obscurité impénétrable, une obscurité sans réponse,

Une pensée profonde, un chant triste,

Dans un coeur qui bat un espoir précieux.

Un vol rapide de moment en moment,

Un regard fixé sur un bonheur lointain,

Beaucoup de doutes, beaucoup de patience,

Ainsi est ma nuit, ma nuit de solitude.

Les désillusions sur le monde qui l’environne, qu’il pensait pouvoir être changé, grâce au socialisme, en un monde meilleur, il en a fait son deuil à travers son film-somme Le Fond de l’air est rouge. Il laisse dès lors le rêve à d’autres. Il n’y croit plus. Marker a 60 ans lorsqu’il tourne Sans soleil et, fait plus important encore, qu’on n’a pu comprendre que récemment grâce aux dernières recherches, le numérique naissant l’attire irrémédiablement, tel un trou noir, un puits sans fond. Il entrevoit de suite les innombrables possibilités que cela offre. Il s’y plonge à corps perdu, programme, bidouille, échange avec d’autres geeks fanatiques, les vrais Hayao Yamaneko. Et jusqu’à sa mort survenue en 2012, il poursuivra sa quête enthousiaste et avide de découvertes. Car s’il ne croit plus dans le socialisme, Marker a toujours foi en l’homme, en sa possible rédemption, même partielle. Enfermé dans la solitude du penseur qu’il est, il a toujours des choses à dire, à raconter, à transmettre. Il ne peut se taire, se refréner. Il doit agir, dire ce qui lui paraît être juste, utile.

Aussi Marker termine-t-il son film sur une image bidouillée par son alias Hayao Yamaneko: le regard de la femme capverdienne au marché de Praia. Et de conclure: "au fond, son langage me touche parce qu’il s’adresse à cette part de nous qui s’obstine à dessiner des profils sur les murs des prisons. Une craie à suivre les contours de ce qui n’est pas, ou

plus, ou pas encore. Une écriture dont chacun se servira pour composer sa propre liste des choses qui font battre le coeur, pour l’offrir, ou pour l’effacer. À ce moment-là, la poésie sera faite par tous, et il y aura des émeus dans la Zone"[3].

Avec Sans soleil, Marker, plus qu’un exemple, veut offrir un catalyseur, un déclencheur qui permettra à tout un chacun, à l’image de Sei Shônagon, de faire le premier pas, de franchir la ligne qui le sépare d’une vie simple, mais épanouie, emplie de mille et un petits bonheurs quotidiens. Car faute de cela, on ne peut éviter l’ennui et le vide d’une vie tels que les chante Moussorgski, dans le 4e chant de son Sans soleil:

Ennuie-toi. De la naissance à la tombe

Ta route est tracée à l’avance.

Goutte à goutte tu dépenseras ta force,

Ensuite tu mourras et que Dieu soit avec toi,

Et que Dieu soit avec toi !

Notes

[1] Le Seuil, Paris, 1996, p. 98.

[2] Voir ci-après dans le livret, p. 179.

[3] Nous soulignons

"Les principales thématiques du film"

(Chris Marker, Sans soleil / Le dépays, Paris: Éditions Potemkine, 12/2020, p. 97-115)

Lorsqu’on étudie un film, la première chose qu’il convient de faire, c’est simplement d’analyser son titre. Aussi, que signifie "sans soleil"? Sous un angle purement factuel, pragmatique, l’absence de soleil, entraîne l’obscurité, ce qu’on pourrait appeler "la nuit", telle qu’on la connaît tous les jours. Tout est noir, à part quelques étoiles qui brillent au firmament. La lune est invisible. L’absence de soleil sur le long terme implique la mort de toute vie sur Terre. Les plantes ne peuvent plus faire la photosynthèse indispensable à leur survie, les températures chutent, etc. La "nuit" devient la mort, le néant. Dans ce sens, le titre du film de Marker donne déjà une idée précise de son contenu si on le reporte à la première séquence du

film des trois enfants en Islande et de l’amorce noire. La voix off dit alors: "Si on n’a pas vu le bonheur dans l’image, au moins on verra le noir". Le message est clair. Pour Chris Marker, le soleil équivaut au bonheur, ou du moins à sa présence possible. Et sans bonheur, on ne peut pas vivre. Ceux qui ne le voient pas vivent dans le noir et l’ennui. Une idée qui fait écho à l’oeuvre de Moussorgski.

En 1874, Modeste Moussorgski met en musique six poèmes de son ami Arseny Golenishchev-Kutuzov, intitulés "Entre quatre murs", "Tu ne m’as pas reconnu dans la foule", "Terminé est le jour vide, bruyant", "Ennuie-toi", "Élégie" et "Sur la rivière". Le titre du cycle est Sans soleil, dont on peut trouver la traduction française dans ce livret. Cette oeuvre est associée à deux autres: Enfantines (1868-1872) et Chants et danses de la mort (1875-1877). Dans une conférence donnée en septembre 2013 sur ces trois cycles, la musicologue Mathilde Reichler décrit Sans soleil de Moussorgski en ces termes:

Le titre du cycle annonce d’emblée la couleur: ce sont des nocturnes que nous allons entendre – des nocturnes, mais loin de toute exaltation romantique. Des nuits marquées par la solitude et l’insomnie; des nuits blanches, qui incitent à tourner les pages du passé. (…)

Même si les deux dernières pièces s’ouvrent sur de plus vastes dimensions, ce cycle, aux antipodes des Chants et danses de la mort, notamment, est un cycle intime, intérieur, secret. La poétique de l’instant, du fugitif, la condensation et l’économie des moyens soulignées par la musique, confèrent à l’ensemble une irrépressible atmosphère de mélancolie.

En dehors du souvenir et du passé, du bonheur perdu, des fantômes qui peuplent ces nuits telles des ombres muettes, les poèmes évoquent aussi l’ennui et l’oisiveté, l’agitation futile et la vanité du jour – thématiques très russes pour un cycle au lyrisme tout pétersbourgeois. Car ces nuits ont beau être "sans soleil", elles rappellent beaucoup l’ambiance blafarde des nuits blanches de Saint-Pétersbourg, lorsque le soleil ne se couche jamais, précisément[4].

Elle mentionne alors en note Les Nuits blanches : roman sentimental (souvenir d’un rêveur) de Fédor Dostoïevski, paru en 1848, qui raconte les déambulations nocturnes d’un jeune homme dans les rues de Saint-Pétersbourg, pour tromper son ennui et sa solitude. Il rencontre un soir une jeune femme dont il tombe amoureux et qu’il aura, un bref instant, l’espoir d’épouser, alors qu’elle en aime un autre. Deux jours passent et l’autre réapparaît emportant avec lui la jeune femme. Ce qui est intéressant ici, c’est la double interprétation de "nuits blanches". En effet, tout le monde se souvient des nuits blanches de sa jeunesse où l’on ne se couche pas, ou celles passées au chevet de son enfant malade, à veiller. Mais pour Saint-Pétersbourg, une des villes les plus septentrionales du monde, les "nuits blanches" sont particulières. Chaque année, de fin mai à début juillet, la nuit ne tombe jamais ou presque, juste 3h ou 4h, et encore. Mais ce qui est valable pour l’été, l’est inversement pour l’hiver où sévissent ce qu’on pourrait appeler les "nuits noires". Des nuits qui n’en finissent pas de durer (18h en moyenne) et affectent le métabolisme humain. Malgré tout, la vie doit poursuivre son cours.

Or, il est commun de penser que la vie active est réservée au jour, alors que le rêve et la vie festive (qui n’est autre qu’un complément de la vie quotidienne) sont l’apanage de la nuit. Lorsqu’on ne dort pas la nuit, comme le héros de Nuits blanches ou de Sans soleil (en particulier dans "Entre quatre murs"), on ne peut rêver, donc on est conscient plus facilement de sa propre solitude, de la vacuité de son existence, alors que le temps défile lentement, laissant l’esprit s’empêtrer dans la conscience d’une vie emplie d’ennui, tel que décrit dans "Ennuie-toi", le quatrième poème de Moussorgski. Alors on se souvient. La mémoire devient le dangereux compagnon, incontournable et impassible, à la franchise tranchante. Si on a aimé, ou si on a connu le Bonheur, on peut s’y replonger, essayer d’égayer les minutes qui s’égrainent sans énergie. Et Moussorgski de composer:

Les pensées courent sans but et sans fin,

Parfois, transformées en les traits d’un visage aimé,

Elles m’appellent, faisant renaître à nouveau dans mon âme des

rêves du passé,

Parfois, combinées en une obscurité noire, pleines de menace

muette,

Elles effraient avec la bataille du futur mon esprit timide,

Et j’entends au loin le bruit dissonant de la vie,

Le rire de la foule sans coeur, le murmure d’une animosité perfide,

Le chuchotement impossible à étouffer de la banalité de la vie,

La triste sonnerie de la mort !...

C’est là un peu de la teneur du Sans soleil de Chris Marker qui, d’un côté, insiste sur l’importance des petits bonheurs dans une vie, savoir être heureux de choses simples pour ne pas sombrer dans la fascination de l’Horreur, et qui, de l’autre, réfléchit sur le brouillage des frontières entre monde réel et mondes imaginaires qui remplissent nos vies pour le meilleur ou pour le pire, à l’image du troisième poème "Terminé est le jour vide, bruyant"de Moussorgski.

Découpage thématique de Sans soleil de Chris Marker

La seconde étape dans l’étude d’un film est de s’attacher à sa structure. Quelle est-elle? La réponse se trouve en partie dans un billet du Blindlibrarian sur le site reconnu comme officiel, chrismaker.org[5]. Ce billet du 23 mai 2008 propose une "carte géo-temporelle" du film, datée de 1990 et découverte au Pacific Film Archive de Berkeley, en Californie, où Marker aimait à passer du temps à visionner des films, à lire, à rencontrer des gens.

On peut facilement penser que Marker en est l’auteur, non seulement parce que cette carte est rédigée en français ("ouverture" (OUV), en anglais, se dit "opening" et "n.s." signifie "non situé", entre autre), mais surtout parce que cette "carte" ne correspond que partiellement au découpage réel du film. Or, si un "chercheur" l’avait dessinée, il se serait nécessairement senti obligé d’être le plus précis et le plus fidèle possible. Marker, lui, voulait juste illustrer à grands traits son propos, avoir (plus qu’offrir à la connaissance des autres) une vision de la structure de son film, rapide et claire. Nous suggérons cela car nous avons réalisé de notre côté une telle carte, avec un découpage seconde par seconde [6 - pdf]. Et le résultat est bien plus complexe et bien moins graphique que la carte proposée ici.

Quoi qu’il en soit, ce découpage a un autre intérêt: le chapitrage. Ce dernier a été repris dans l’édition du commentaire par la revue française Trafic [7], avec une modification concernant l’ouverture que Marker place entre la 6e et la 7e minute du film, et non après le noir d’amorce succédant à la séquence des enfants en Islande.

Aussi, Sans soleil est-il découpé en quatre chapitres précis. On est très loin de l’idée initiale d’un film fourre-tout qui ne respecterait aucun plan prédéfini. Mais peut-être est-il bon ici de rappeler la méthode de travail de Chris Marker. Quand il réalise un film, et tout particulièrement pour Sans soleil, il n’a qu’une vague idée en tête, un point de départ, qui rarement se trouve à l’arrivée. Il s’agit juste d’un déclencheur qui le pousse à faire, à créer. Pour Le Fond de l’air est rouge (1977), l’idée de départ est venue de la monteuse Valérie Mayoux qui, faisant du rangement dans l’arrière-boutique de la société de production ISKRA, s’est rendue compte que toutes les bobines déposées et abandonnées depuis un certain temps pourraient être le sujet d’un film. Elle soumet l’idée à Marker, qui se jette à corps perdu dans l’aventure. De même, pour Chats perchés (2004): c’est la découverte des innombrables M. Chat peints par Thoma Vuille sur les murs de Paris qui a servi de fil rouge à la réalisation du film, parce que Marker a été "touché par l’humanisme du sourire du chat"[8]. Le film porte en fait sur "les événements français et internationaux qui ont marqué sa mémoire depuis le 11 septembre 2001" et devait s’intituler à l’origine "Avril inquiet".

Autrement dit, lorsque Chris Marker se lance dans un nouveau projet de film, il n’y a pas de scénario préétabli, ni de plan de tournage. Tout juste en rédige-t-il un pour le producteur, histoire de le rassurer, mais ce dernier sait très bien au fond de lui que le résultat final sera tout autre. Contrat et argent en poche, Marker part à la découverte du monde, voyage, filme, photographie, lit, écoute de la musique. Et, petit à petit, le film prend forme. L’idée se développe. Une fois devant la table de montage, il se lance, essaie, visionne et retouche, ou fait retoucher, selon des directives tout à la fois précises et libres. Valérie Mayoux explique la procédure: "Pour lui, le montage est vraiment la recherche de la nécessité de ce que disent deux plans quand ils se rencontrent — et qui peut passer, chose très importante chez lui, par l’humour. C’est une alchimie qu’il est le seul à pouvoir trouver, avec son allié le hasard, qui n’existe pas d’ailleurs: il peut confier à d’autres, ses "petites mains", le montage d’une séquence, mais c’est à peine plus que le hasard… Sur La Bataille des dix millions (1970), il lui est

arrivé de partir en me disant: "Valérie, je vous laisse monter la séquence" et j’étais absolument saisie d’épouvante, parce que naturellement il ne soufflait pas mot de ce qu’il entendait par là. D’ailleurs, il ne peut pas le dire d’avance, comme un alchimiste ne connaît pas d’avance la formule de son expérience. C’est pour cela que l’apparition de la vidéo, de l’informatique et autres synthétiseurs a été une telle jouissance pour lui, parce que ça lui permet vraiment de jouer avec une souplesse formidable"[9].

La réalisation de Sans soleil, encore pour une bonne part en pellicule 16 mm, répond pleinement à cette méthode. Le film prend peu à peu vie, lentement une structure se dessine, la juxtaposition des images fait sens et le commentaire se greffe dessus, ou parfois l’inverse. Dans Sans soleil, le commentaire est si dense qu’on ne peut l’appréhender en entier, en une projection. C’est pourquoi le film a été perçu avant tout par le ressenti. Film réalisé en 1982, le commentaire n’en a été édité dans sa version intégrale en français qu’en 1993, en italien en 1996, alors qu’en allemand, il est publié en 1984, ainsi qu’en anglais, de façon quasi complète. Les critiques et les journalistes ne pouvaient donc que difficilement étudier

avec rigueur et précision le film et sa structure à sa sortie. Aujourd’hui, cela est possible, mais l’entreprise semble toujours effrayer. Aussi, après une lecture attentive, la comparaison entre versions française et anglaise, plusieurs visionnages, nous avons dégagé les thématiques suivantes :

• Chap. 1 : le regard

• Chap. 2 : la frontière réalité / imaginaire

• Chap. 3 : la mémoire

• Chap. 4 : la « poignance » des choses

Elles ne sont pas absolues. C’est une proposition. On pourrait en trouver d’autres. Par ailleurs, la thématique d’un chapitre n’est pas exclusivement réservée à ce chapitre. Marker en parsème l’ensemble du film, donnant volontairement l’illusion d’un melting-pot. Cependant, la thématique d’un chapitre est celle qui prédomine, ce pourquoi nous la retenons.

Le regard

D’après la carte spatio-temporelle ci-dessus, Marker débute son film à la séquence sur le quai de Fogo, juste après les laissés pour compte de Tokyo. On dira, sans prétention aucune, qu’il y a une erreur et qu’en fait, il faut commencer le film sur ces derniers. En effet, l’ouverture débute avec les enfants d’Islande et le bonheur qu’ils inspirent ou doivent inspirer. Suit une liste, une énumération des choses qui font battre le coeur de Marker, précédées pour la plupart des mots "il m’écrivait…" et que l’on retrouvera en bonne partie à la toute fin du film.

Arrivent alors les "recalés du monde" et la voix off de dire: "il n’aimait pas s’attarder sur le spectacle de la misère". Marker décrit en quelques phrases la situation de ces humains déchus, qui attendent que la vie passe comme passent les saisons, et leur offre une tournée au bistrot de Namidabashi. "Ce genre d’endroit permet l’égalité du regard. Le seuil au-dessous duquel tout homme en vaut un autre, et le sait". Car ces hommes, bien que vivant et faisant partie intégrale de la société japonaise, sont purement et simplement ignorés, rejetés, effacés du monde des vivants. Les Japonais refusent de les voir, volontairement. Ils en deviennent des vivants invisibles dans une société qui a tout, ultra riche et futuriste. En contre point, Marker va alors opposer le Cap-Vert et des gens qui attendent, eux aussi, sur la jetée du port de Fogo. Mais contrairement

aux SDF et autres losers japonais, les Capverdiens n’ont pas besoin qu’on leur paie une tournée pour oser affronter le regard de l’autre (ou Marker). Spontanément, ils le font. Ces êtres à la pauvreté extrême, qui connaissent la faim et la misère la plus grande, poursuivent leur chemin, attendent le moment qui doit venir, patiemment, tels des chats. Tous, Japonais ou Capverdiens, connaissent la survie et l’affrontent au quotidien, mais le milieu dans lequel ils vivent diffèrent totalement.

On pourrait reprendre séquence par séquence:

• "Le Sahel n’est pas seulement ce qu’on en montre quand il est trop tard. C’est une terre où la sécheresse s’engouffre comme l’eau dans un bateau qui fait eau".

• Le petit groupe d’oisifs de la cour de l’Empereur à l’époque de Sei Shônagon "a laissé dans la sensibilité japonaise une trace autrement profonde que toutes les imprécations de la classe politique, en apprenant à tirer de la contemplation des choses les plus ténues une sorte de réconfort mélancolique…"

• "Il me décrivait ses retrouvailles avec Tokyo. Comme un chat rentré de vacances dans son panier se met tout de suite à inspecter ses endroits familiers. Il courait voir si tout était bien à sa place".

• "Il m’écrivait: "Tokyo est une ville parcourue de trains, cousue de fils électriques, elle montre ses veines"".

• "Il me disait qu’à bien observer les gestes de M. Yamada et sa façon de mélanger les ingrédients, on pouvait méditer utilement sur des notions fondamentales…"

La journée est passée et Marker poursuit en racontant une autre journée vouée au regard, celui accordé au seul poste de télévision de sa chambre d’hôtel et des émissions qui défilent toute la journée, jusqu’au bout de la nuit. Car la télévision, c’est la boîte à souvenirs. Or, il commence son texte par le haïku de Takarai Kikaku (et non de Basho, son maître): "Le

saule contemple à l’envers l’image du héron". Ce n’est rien d’autre qu’une métaphore du spectateur et de la télévision. Tout au long de ce chapitre, Marker joue sur le fait que le spectateur regarde, mais qu’il est lui-même l’objet de regards, regardé par ce qu’il regarde, par ce qui l’entoure.

On pourrait continuer à décrire pas à pas toutes les références au "regard" de ce chapitre, mais il y en a trop et cela n’est pas essentiel. En fait, Marker oppose ici Occident et reste du monde. Pour lui, l’Occident ne sait plus voir, il a perdu la magie du regard, il s’est abandonné corps et âmes au culte de Saint Matthieu et son "je ne crois que ce que je vois". Tout ce qui n’est pas visible, donc l’imaginaire, le fantastique, le sacré, le philosophique, le surnaturel, le poétique… est banni, rejeté comme étant futile. Le réel seul règne, et si possible mercantile. En cela, le Japon diffère. Bien que totalement inclus dans le mode de vie occidental, par la richesse qui le caractérise et son avancée technologique indéniable (dans les années 1980, c’était le pays de l’innovation par excellence), le Japon ne s’est pas détourné de l’invisible; au contraire, ce dernier fait partie intégrante de la vie quotidienne. "Les temples sont comblés de visiteurs qui viennent jeter leur pièce de monnaie et prier à la japonaise: une prière qui se glisse dans la vie sans l’interrompre". La culture japonaise, au contraire de la culture occidentale, accepte pleinement ce qu’elle ne connaît pas comme étant un possible. Par contre, comme pour les Burakumin, elle ne se gêne pas pour rejeter les membres de la population qui lui font honte selon des préceptes du Moyen Âge. Aussi, au Japon, le regard est partout. Il peut émaner de toute chose (de la télévision, des affiches, des peintures murales, etc.), pas seulement des êtres vivants. "Plus on regarde la télévision japonaise, plus on a le sentiment d’être regardé par elle. Que la fonction magique de l’oeil soit au centre de toutes choses, même le journal télévisé en témoigne". Pour les émissions pour adultes, les sexes sont cachés. Or Marker précise que "la censure n’est pas la mutilation du spectacle, elle est le spectacle". Par contre, pour le musée de Jozankei, sur l’île d’Hokkaido, les sexes sont ostensiblement montrés, tel ce pénis-fontaine que les femmes viennent caresser pour obtenir la réalisation de leur voeux touchant à la sexualité ou à la fertilité. Au Japon, "un sexe n’est visible qu’à condition d’être séparé d’un corps".

Pour l’Afrique, continent pauvre parmi les plus pauvres, il en va tout autrement qu’en Occident. Les peuples, bien que condamnés aux religions chrétiennes ou musulmanes par la volonté des colonisateurs, y restent fortement animistes. Le magique y a autant sa place que le réel. On regarde les choses sans se soucier uniquement des normes occidentales. Aussi, le regard des femmes sur les marchés guinéens ou capverdiens sont-ils francs et directs. Aujourd’hui encore, cela surprend. Dans le jeu futile, mais si plaisant, de la séduction, on est étonné de la puissance insoumise et fière du regard des femmes capverdiennes. Il ne se détourne pas. Il vous fixe. Et vous dit: "Je te plais, tu me regardes, tu me veux. Soit, alors montre-le-moi, si tu n’es pas trop lâche". Et bien sûr, l’homme occidental de détourner le regard, désarçonné par tant de malice et d’es pièglerie. Avec le temps, ayant saisi les règles, il parvient à jouer et alors les échanges de regards prennent une tout autre tournure, mais toujours avec une pointe d’humour et de jeu, ce qui en font de purs moments de délice.

En conclusion, c’est par les yeux, le premier de nos sens, que nous appréhendons le monde. Or, la civilisation moderne s’est imposée une norme qui la prive d’une part de ce que la vie offre, de bon comme de mauvais. À l’époque de Sans soleil, les pays pauvres, en particulier d’Afrique, semblaient pouvoir être les garants d’un regard plus ouvert. Le Japon, lui, se situe entre les deux. Comme l’écrit Marker, "la poésie japonaise ne qualifie pas". Les choses sont ce qu’elles sont, même si on ne

peut en saisir toute l’essence.

La frontière réel / imaginaire.

À partir de ce postulat, Marker va offrir tout un panel d’exemples essentiellement japonais qui illustrent la fragile (et probablement irraisonnée) séparation entre les mondes réel et imaginaire. Pour lui, l’histoire du chien Hachiko n’a rien à envier à celle de la vie de M. Akao, président du parti patriotique japonais, qui officie depuis des dizaines d’années. Lorsqu’il parle de la lutte contre la construction de l’aéroport de Narita, qui a été un des moments les plus forts des révoltes populaires et estudiantines des années 1960 au Japon, Marker la compare à la comédie musicale Brigadoon, qui raconte l’histoire de ce village écossais qui réapparaît un jour tous les cent ans, si bien que ses habitants vivent au XVIIIe siècle. Plus encore, à force de parcourir Tokyo de long en large, un jour il écrit: "Description d’un rêve… De plus en plus souvent, mes rêves prennent pour décor ces grands magasins de Tokyo, les galeries souterraines qui les prolongent et qui doublent la ville. (…) Tout le folklore du rêve y est tellement à sa place que le lendemain, réveillé, je m’aperçois que je continue de chercher dans le dédale des sous-sols la présence dérobée de la nuit précédente. Je commence à me demander si ces rêves sont bien à moi, ou s’ils font partie d’un ensemble, d’un gigantesque rêve collectif dont la ville tout entière serait la projection (…) Le train peuplé de dormeurs assemble tous les fragments de rêves, en fait un seul film, le film absolu.

Les tickets du distributeur automatique deviennent des billets d’entrée".

Le rêve et le réel se mêlent et s’entremêlent, réparant la fracture injustement créée par la société occidentale moderne. Le problème pour Marker, c’est que les images d’aujourd’hui prétendent être ce qu’elles ne sont pas, ni ne seront jamais: une transcription précise de la réalité. Les images sont toujours une création pour au moins deux raisons: tout d’abord ce qui est saisi durant le 24e de seconde que dure la prise de vue n’est plus, mais aussi parce que toute image est soumise à interprétation dépendante du contexte socio-politique, de la culture du spectateur à l’époque même où il la regarde, etc. C’est pourquoi Marker introduit le bidouilleur Hayao Yamaneko et sa Zone (nommée en hommage au film Stalker de Andreï Tarkovski, sorti sur les écrans quelques années auparavant). Cet alias de Marker modifie les images pour leur retirer la majeure partie de leur intérêt représentatif, soit "des images moins menteuses, dit-il avec la conviction des fanatiques, que celles que tu vois à la télévision. Au moins, elles se donnent pour ce qu’elles sont, des images, pas la forme transportable et compacte d’une réalité déjà inaccessible".

En extrapolant, on pourrait dire que la réalité n’existe pas. Tout comme la vérité, il y en a autant que de protagonistes. De ce fait, si la réalité n’est pas, comment peut-on rejeter l’imaginaire, qu’il s’agisse de rêves, de visions, de créations, de souvenirs… ? Peut-être faut-il du courage, pour un Occidental, pour accepter cette idée. Comme dans Stalker, on a le monde normal. Et puis, il y a la Zone, cet espace mystérieux interdit d’accès par les autorités et cerné par la police. Elle contient un secret: un espace (la Chambre) qui permet de réaliser tous les souhaits. Tenter de s’y rendre nécessite donc beaucoup de courage et de volonté. Et pour y parvenir, il faut l’aide des "stalkers", soit des passeurs, des guides qui seuls peuvent comprendre les règles qui y règnent et éviter les dangers. Mais les "stalkers" ne peuvent entrer dans la Chambre. Or dans le film, le professeur et l’écrivain, bien qu’arrivés à la Chambre, ne rentrent pas pour y exaucer leur voeu. En fait, la véritable question de Stalker, c’est de savoir: la Zone existe-t-elle vraiment? Rien ne le prouve. Se pourrait-il, en fin de compte, que les "stalkers" ne soient que de fantastiques raconteurs d’histoires, capables de faire croire par leur seule conviction à l’existence d’un monde inexistant?

Quoiqu’il en soit, Marker finit ce chapitre avec la séquence sur le jeu Pac-Man. "Peut-être qu’il est la plus parfaite métaphore graphique de la condition humaine. Il représente à leur juste dose les rapports de force entre l’individu et l’environnement, et il nous annonce sobrement que s’il y a quelque honneur à livrer le plus grand nombre d’assauts victorieux, au bout du compte, ça finit toujours mal". Et poursuit, "j’ai entendu cette phrase: "la cloison qui sépare la vie de la mort ne nous paraît pas aussi épaisse qu’à un Occidental". Ce que j’ai lu le plus souvent dans les yeux de ceux qui allaient mourir, c’est la surprise. Ce que je lis en ce moment dans les yeux des enfants japonais, c’est la curiosité. Comme s’ils essayaient, pour comprendre la mort d’une bête, de voir à travers la cloison". Clôturant ainsi son chapitre sur la "fausse" séparation entre le réel et l’imaginaire, qui ne touche que peu les enfants, mais soumet les adultes au dictat du "je ne crois que ce que je vois", Marker semble embrayer sur la thématique de la Mort. Il insère ici la séquence du film Mort d’une girafe (1970) de Danièle Tessier. Et entame son 3e chapitre par la phrase: "je reviens d’un pays où la Mort n’est pas une cloison à franchir, mais un chemin à suivre".

La mémoire

En fait, Marker va faire une digression par la mémoire et ses défaillances. Pour cela, il quitte le Japon pour l’Afrique, et plus précisément le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. À partir d’images d’archives et d’images de documentaires empruntées pour l’occasion, il retrace le voyage de départ d’Amílcar Cabral des îles Bijagos, puis l’arrivée de son demi-frère, Luís Cabral, qui deviendra président du Conseil d’État de la République de Guinée-Bissau en 1974. Enfin, suivent les images de remise de médailles à des guérilleros du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), dont le commandant Nino qui pleure. Et Marker de préciser: "Et maintenant la scène se transporte à Cassaca, le 17 février 1980 – mais pour bien la lire, il faut encore avancer dans le temps: dans un an, Luís Cabral, le président, sera en prison, et l’homme qu’il vient de décorer et qui pleure, le commandant Nino, aura pris le pouvoir. Le Parti aura éclaté, Guinéens et Capverdiens séparés se disputeront l’héritage d’Amílcar. On apprendra que, derrière cette fête de remise des grades qui perpétuait aux yeux des visiteurs la fraternité de la lutte, il y avait toutes les amertumes des lendemains de victoire, et que les larmes de Nino ne disaient pas l’émotion de l’ancien guerrier, mais l’orgueil blessé du héros qui ne s’estime pas assez distingué des autres. Et sous chacun de ces visages, une mémoire. Et là où on voudrait nous faire croire que s’est forgée une mémoire collective, mille mémoires d’hommes qui promènent leur déchirure personnelle dans la grande déchirure de l’Histoire".

Pour Marker, il n’existe pas de mémoire collective, seulement des mémoires individuelles, empreintes de solitude. Il poursuit en disant: "Je vous écris tout ça d’un autre monde, un monde d’apparences. D’une certaine façon, les deux mondes communiquent. La mémoire est pour l’un ce que l’Histoire est pour l’autre. Une impossibilité. Les légendes naissent du besoin de déchiffrer l’indéchiffrable. Les mémoires doivent se contenter de leur délire, de leur dérive. Un instant arrêté grillerait, comme l’image d’un film bloquée devant la fournaise du projecteur. La folie protège, comme la fièvre. J’envie Hayao et sa Zone. Il joue avec les signes de sa mémoire, il les épingle et les décore comme des insectes qui se seraient

envolés du Temps et qu’il pourrait contempler d’un point situé à l’extérieur du Temps – la seule éternité qui nous reste. Je regarde ses machines, je pense à un monde où chaque mémoire pourrait créer sa propre légende".

À ces derniers mots, on pense immédiatement à La Jetée, mais c’est Vertigo d’Alfred Hitchcock qui apparaît, le "seul film qui avait su dire la mémoire impossible, la mémoire folle", un film qu’il avait alors vu 19 fois. Pour se souvenir, il a même effectué un pèlerinage à San Francisco où le film d’Hitchcock a été tourné. Il nous montre alors des séquences de chacune de ses visites sur les lieux du film, comme autant de preuves, notant au passage ce qui avait été créé de toute pièce par Hitchcock et ce qui était préexistant.

Cela fait, Marker nous raconte la genèse de Sans soleil, du moins une version qui n’est pas la véritable, mais qui pourrait l’être pour ceux qui ne connaissent pas les détails de cette genèse originale. Il s’agissait, au départ, de l’idée d’un voyage dans le futur, en 4001, date à laquelle le cerveau humain est parvenu au stade du plein emploi. "Tout fonctionne à la perfection, de ce que nous autres laissons dormir, y compris la mémoire. Conséquence logique: une mémoire totale est une mémoire anesthésiée. Après beaucoup d’histoires d’hommes qui avaient perdu la mémoire, voici celle d’un homme qui a perdu l’oubli... – et qui, par une bizarrerie de sa nature, au lieu d’en tirer orgueil et de mépriser cette humanité du passé et ses ténèbres, s’est pris pour elle d’abord de curiosité, ensuite de compassion. Dans le monde d’où il vient, appeler un souvenir, s’émouvoir devant un portrait, trembler à l’écoute d’une musique ne peuvent être que les signes d’une longue et douloureuse préhistoire. Lui veut comprendre. Ces infirmités du Temps, il les ressent comme une injustice, et à cette injustice, il réagit comme le Che, comme les jeunes des Sixties, par l’indignation. C’est un tiers-mondiste du Temps, l’idée que le malheur ait existé dans le passé de sa planète lui est aussi insupportable qu’à eux l’existence de la misère dans leur présent". Il appellera ce film Sans soleil en rapport à l’oeuvre de Moussorgski. Et il termine son propos par: "bien sûr, je ne ferai jamais ce film". Faux souvenirs, fausse mémoire de l’auteur, faux-semblants…

En fait, Marker est tout du long hanté par la mélancolie. Il a le sentiment que les sociétés futures, trop fixées sur la vitesse et le gain, auront franchi l’ultime pas: celui où la mémoire disparaîtra et sera remplacée par des bases de données factuelles ou des ersatz de mémoire, sans valeur spirituelle ou morale, juste des attractions touristiques des moments du passé, des temps anciens. Nouvelles mythologies? Comme il le dit, parlant du XXe siècle, "la cassure de l’Histoire a été trop violente. J’ai touché cette cassure au sommet de la colline, comme je l’avais touchée au bord de la fosse où deux cents filles s’étaient suicidées à la grenade, en 1945, pour ne pas tomber vivantes aux mains des Américains. Les gens se font photographier devant la fosse. En face, on vend des briquets-souvenirs, en forme de grenades".

La "poignance" des choses

Le 4e chapitre peut s’ouvrir. L’Horreur décrite dans Apocalypse Now (comprenez, l’Apocalypse maintenant), ou dans le reportage sur les Khmers rouges du Cambodge, deux versions (fiction et réel) d’une même histoire, nous l’avons dit, c’est la mise à mort. Il était un temps où les esprits des morts veillaient sur les vivants et où les vivants honoraient les morts. Aujourd’hui, tout tend à disparaître. La mémoire des "passeurs" même, les religieux dont les Noro, est vouée tout prochainement à disparaître, alors que jusque-là, elle était garantie par la transmission de Noro à Noro.

Dans le monde d’aujourd’hui, la mort, outre la douleur, c’est avant tout et surtout une cérémonie consensuelle, apparat sans âme, où médisance et propos convenus se côtoient dans l’attente du qu’en dira-t-on et de la répartition de l’héritage. L’aspect religieux, mystique de la cérémonie tend à disparaître, s’il n’a pas déjà disparu. Tels les kamikazes japonais, les humains d’aujourd’hui deviennent des machines sans âme, soi-disant indifférents face à la mort. Mais Ryoji Uehara nous rappelle, par l’intermédiaire de Marker, qu’un humain reste un humain, qu’au fond de lui, quoi qu’on en dise, quoi qu’on fasse, il veut… vivre ! Seuls ceux qui tuent machinalement, massacrent les populations sans émotion, tels les Khmers rouges ou les soldats de l’Apocalypse, ne sont autres que des fantômes sans âme.

Marker écrit alors: "Tout d’un coup, on est dans le désert comme dans la nuit. Tout ce qui n’est pas lui n’existe plus. Les images qui se proposent, on ne veut pas les croire". À partir de là, il rebondit. La solution, ou du moins ce qui peut aider les humains à ne pas se perdre, à rester humain, ce n’est autre que la "poignance" des choses, si fortement ancrée dans la société japonaise. Tout comme la poésie japonaise ne qualifie pas, la société japonaise prend les objets comme ils sont, mais en plus elle leur accorde une âme. Ainsi, même les débris de fête ont droit à leur cérémonie, à leur Dondo-yaki. Et la voix off de dire: "Il faut que l’abandon soit une fête, que le déchirement soit une fête, que l’adieu à tout ce que l’on a perdu, cassé, usé, s’ennoblisse d’une cérémonie". Autrement dit, l’Occidental doit, à l’image des Asiatiques et des Africains, revenir, ou plutôt ne pas perdre le mystique, le sacré. Non pas le sacré qu’on expose dans des vitrines, tel un monstre de foire, mais le mystique qui échappe à la raison, qu’on ne peut saisir et qui fait que les choses sont vivantes, et qui rend la vie meilleure, car supportable. Ainsi, Marker, montrant l’exemple, prend-il le temps de s’arrêter pour honorer les esprits des lettres déchirées, des lettres non envoyées, des voitures cassées, dans le but de vaincre "l’insupportable vanité de l’Occident, qui n’a pas cessé de privilégier l’être sur le non-être, le dit sur le non-dit".

"À ce moment-là, la poésie sera faite par tous, et il y aura des émeus dans la Zone".

Notes

[4] http://www. liedetmelodie.org/wp-content/uploads/2013/10/Conf%C3%A9rence-MOUSSORGSKI_version-site-internet.pdf

[5] "Officiel" parce que Marker envoyait régulièrement des infos à son concepteur Daniel L. Potter.

[6] téléchargez le "pdf".

[7] N° 6, 1993, 79-97.

[8] Thoma Vuille, M. CHAT, 2010, Paris, éd. Alternatives, p. 30.

[9] "Témoignage de Valérie Mayoux: monteuse" (recueilli par Olivier Khon et Hubert Niogret), Positif, n° 433, mars 1997, p. 93-95. Remarque (hors livret): Catherine Belkhodja avait donné, en réponse à un post de Matthew O'Toole daté du 19 décembre 2017 sur le groupe Chris Marker de Facebook, une description intéressante de la technique du montage chez Marker: "Chris ne montait pas ses films de façon traditionnelle. Naturellement, il sélectionnait quand même une partie parmi les rushs, mais il avait la technique particulière de "monter utile" directement. Il ne séparait pas le montage visuel du montage sonore. Au contraire, les deux étaient parfaitement imbriqués puisque Chris fonctionnait par intuition. Disposant d'une mémoire très précise, il se souvenait d'un instant précis T sur un rush déjà visionné et savait précisément à quelle place le retrouver pour l'accoler à l'image précédente. Sa remarquable théorie sur les commentaires (réf. Lettre de Sibérie) l'incitait à rester prudent sur le fait de commenter des images déjà organisées. Il tricotait ainsi de façon très subtile l'image et le son, sans que l'un prédomine sur l'autre, mais avançant toujours en minutes utiles."

"La genèse du film"

(Chris Marker, Sans soleil / Le dépays, Paris: Éditions Potemkine, 12/2020, p. 117-126)

À la fin de l’année 1977, sort sur les écrans parisiens Le Fond de l’air est rouge, un film-somme réalisé par Chris Marker, d’une durée alors de 4 heures. Outre le fait que ce film a nécessité beaucoup d’énergie et de temps, il se veut un bilan sur le socialisme, auquel Chris Marker, jusqu’alors fervent socialiste, ne croit plus.

C’est dans ce cadre que voit le jour Sans soleil, entre mélancolie et illusions perdues. Aussi, la genèse de ce nouvel opus est longue, et pour cause: avec ce film, qui est considéré par la plupart comme son chef-d’oeuvre, Chris Marker va aller encore plus loin et tourner une page, comme il l’explique très bien dans une lettre adressée à des admirateurs américains, à la fin des années 1990. "Ah, et le film m’a-t-il changé? Eh bien, peut-être vous rappelez-vous le moment où j’évoque l’année du chien. Je venais d’avoir soixante ans à l’époque, ce qui signifie que les différentes combinaisons entre les douze animaux de l’année et les quatre éléments sont épuisées et que l’on entame une toute nouvelle vie. Je n’avais pas réalisé cela en commençant, mais j’ai compris à ce moment-là que le film entier était une manière d’exorciser ces soixante années passées sur cette planète véreuse, et une façon de prendre congé d’elles. On peut certainement parler d’un changement"[10]. Et de fait, Sans soleil marque une césure nette dans l’oeuvre de Marker, ouvrant la porte à ce que l’on a depuis coutume de considérer comme la dernière période de son travail, axée sur le numérique et sur la mémoire.

Dans la même lettre, Marker précise: "Le tournage s’est étalé de 1978 à 1981, au gré de mes différents voyages alternativement au Japon et à Bissau (…) et je ne saurais dire à quel moment ces fragments disparates ont commencé à prendre la forme d’un véritable film".

En contrepoint, on serait tenté de se fier à ce qui est dit de la genèse du film dans le film lui-même. Il ne faut pas! Marker s’amuse plus que jamais à y mystifier le Temps, voire se trompe totalement. Sans soleil commence par: "La première image dont il m’a parlé, c’est celle de trois enfants sur une route, en Islande, en 1965". Plus avant dans le film, il continue: "En Islande, j’ai posé la première pièce d’un film imaginaire. Cet été-là, j’avais rencontré trois enfants sur une route, et un volcan était sorti de la mer. Encore un coup de l’Ensemblier". Le paysage désertique d’Islande devient alors le point de départ d’un possible film racontant l’histoire d’un homme venant du futur, de l’an 4001 (petit clin d’oeil au 2001 de Kubrick). Le titre en serait tiré d’une oeuvre de Moussorgski intitulée… Sans soleil. Et la voix off d’ajouter: "Bien sûr je ne ferai jamais ce film!". Enfin, avant de clore son vrai film, Marker revient sur l’image du début et la voix off de poursuivre: "Et c’est là que, d’eux-mêmes, sont venus se greffer mes trois enfants d’Islande. (…) La ville d’Heimaey s’étendait au-dessous de nous et lorsque, cinq ans après, Haroun Tazieff m’a envoyé[11] ce qu’il venait de tourner au même endroit, il ne me manquait que le nom pour apprendre que la nature fait ses propres Dondo-yaki. Le volcan s’était réveillé. J’ai regardé ces images, et c’était comme si toute l’année 65 venait de se recouvrir de cendres". En fait, ce passage laisserait penser que Marker savait déjà ce qu’il allait faire en 1965, ce qui n’est bien évidemment pas le cas. De même, les images envoyées par Tazieff ne sont pas tournées à l’intention de Marker en 1970, comme le stipule le générique de fin, car l’éruption de l’Eldfell survint le 23 janvier 1973. Quoiqu’il en soit, l’éruption pris fin en juillet de la même année et une partie de la ville fut ensevelie, au profit du port qui assurait la survie économique de l’île, dont la vie reprit tout simplement une fois le volcan calmé.

On pourrait également citer les passages sur les émeus de l’Île-de-France. Ceux-ci n’auraient pas été filmés spécifiquement pour Sans soleil. En est-on sûr? Lorsqu’on cherche dans les articles, études ou autres interviews, il apparaît à chaque fois que les émeus de l’Île-de-France utilisés par Chris Marker ont été filmés dans le cadre de la réalisation

d’un clip vidéo intitulé Getting Away With It pour le groupe Electronic[12], en 1989. D’après Marker lui-même, c’est Yves Angelo, le chef opérateur rencontré sur le tournage de son film Mémoire pour Simone, en 1984, qui aurait tourné ces images[13]. Dans une interview de Catherine Belkhodja ("héroïne" du clip et du film Level Five) accordée à Nicolas Rioult pour la revue Première et parue en novembre 2013[14], celle-ci confirme les dires, précisant au passage qu’il s’agissait de la Réserve zoologique du château de Sauvage, à Émancé, au sud-ouest de Paris[15]. Or, si la rencontre avec Yves Angelo a lieu en 1984 et Getting Away With It date de 1989, comment ces images pouvaient-elles être insérées dans Sans soleil qui, pour rappel, a été achevé à la fin de l’année 1982? Aussi, au final, on peut dire que les images des émeus de l’Ile-de-France insérées dans Sans soleil sont probablement de Marker lui-même, de même que celles concernant le tombeau / cénotaphe de Jean-Jacques Rousseau sur l’île aux peupliers à Ermenonville, et la tour en ruine du château de Montépilloy, tous deux situés au nord-est de Paris, à quelques kilomètres de Senlis. En conclusion, lorsqu’on étudie une oeuvre de Chris Marker, il faut toujours être attentif et sur ses gardes, toujours tout vérifier, même le plus anodin, car le maître vit sa vie comme il crée ses oeuvres: un pas dans le réel, un pas dans l’imaginaire et le rêve.

Quoiqu’il en soit, c’est à la demande de Mário de Andrade que Marker se rend en Guinée-Bissau, afin d’y former les futurs professionnels de l’audiovisuel de ce pays tout fraîchement indépendant et où tout est alors à faire. Nous avons pu avoir plus de détails sur cette collaboration jusqu’alors extrêmement mal connue grâce au récent travail de l’artiste Filipa César. En effet, en 2017, elle s’intéresse à l’Institut national du cinéma guinéen, dont l’avenir semble aujourd’hui très sombre, et réalise un documentaire intitulé Spell Reel, diffusé sur la plateforme mubi.com. Dans ce dernier, elle y interviewe plusieurs participants du projet initial, dont Sana Na N’Hada qui décrit son expérience en ces termes: "La personne qui a mis les quatre réalisateurs16 en contact avec le monde extérieur a été l’Angolais Mário de Andrade, un des co-fondateurs du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA). Avec lui, nous avons fondé l’Institut national du film. Dans ce contexte, Chris Marker est venu en Guinée-Bissau en 1979, avec Sarah Maldoror[17] qui est venue avec son équipe pour tourner un film ici et au Cap-Vert[18]. Nous sommes restés trois mois avec Chris Marker, apprenant le montage. Andrade avait demandé à Marker de tester notre connaissance du cinéma afin de savoir si nous pouvions être ou non réalisateurs. Il semble que personne ne croyait que nous pouvions faire du cinéma par nous-mêmes en Guinée. Aussi, il délivra un rapport sur son travail avec nous durant ces trois mois et il me remit une copie devant Mário de Andrade. C’est à ce moment-là que nous avons compris que nous avions été testés. Le futur du cinéma guinéen était entre les mains de Chris Marker. Plus tard, il partit et revint avec un projecteur 16mm, du matériel vidéo noir et blanc, et une collection de films à étudier par nous, de ses films et d’autres films. Puis, j’ai tourné Le Carnaval de Bissau. Marker a pris les bobines et les a utilisées dans le film Sans soleil".

Dans ce court extrait, Sana Na N’Hada nous apprend également que Marker a fait au moins deux séjours en Guinée-Bissau. C’est probablement dans le même temps qu’il visita le Cap-Vert, à savoir les îles de Sal, Fogo et Santiago. Accompagnait-il Sarah Maldoror ou profitait-il de l’escale imposée à l’aéroport international de Sal? Nul ne le sait. Mais au final, Marker ne semble pas avoir beaucoup filmé dans ce pays car l’essentiel de ce qu’il intègre à Sans soleil consiste en de longues contemplations du désert de Sal et de ses plages vides, une multitude de "portraits" figés de gens qui attendent au port, inébranlables et indifférents face au temps qui passe, ou ceux de femmes qui vendent sur les marchés locaux le peu de

produits disponibles, l’indispensable pour la survie.

Pour le reste, notons qu’on ne sait pas trop comment Mário de Andrade et Chris Marker sont entrés en contact. Peut-être par l’entremise du réseau de la revue française Présence africaine, dont Andrade avait été secrétaire général dans la seconde moitié des années 1950 (alors qu’il étudiait à la Sorbonne) et qui avait aussi commandité, en 1950, Les Statues

meurent aussi à Alain Resnais et Chris Marker. Par ailleurs, cette aventure pédagogique n’est pas sans nous rappeler celle des Groupes Medvedkine, qui débuta en 1967 et durant laquelle Marker et d’autres professionnels français du cinéma initièrent les ouvriers en grève des usines Rodhiaceta à la pratique cinématographique, développant ce que l’on appellera dès lors le "cinéma militant".

Pour le Japon, nul doute qu’il y a effectué plusieurs voyages. Marker aime le Japon pour le dépaysement qu’il provoque et ce depuis qu’il y a tourné Le Mystère Koumiko à l’occasion des Jeux olympiques de Tokyo en 1964. Tout en tournant des rushes pour Sans soleil, il prend également des photos. Et dans le même temps que sort le film, Marker publie aux éditions Herscher, à Paris, un ouvrage atypique: Le dépays, dont l’avertissement au lecteur, comme le souligne Florence Delay dans son interview intégrée au bonus de cette édition, résonne fortement avec le film. "Le texte ne commente pas plus les images que les images n’illustrent le texte. Ce sont deux séries de séquences à qui il arrive bien évidemment de se croiser et de se faire signe, mais qu’il serait inutilement fatigant d’essayer de confronter. Qu’on veuille donc bien les prendre dans le désordre, la simplicité et le dédoublement, comme il convient de prendre toutes choses au Japon".

Mais désireux de préciser sa pensée et ses inspirations, Marker nous offre un autre texte, dans le dossier de presse de Sans soleil (ci-après dans ce livret), tiré de l’introduction d’André Beaujard aux Notes de chevet de Sei Shônagon, du début du XIe siècle, qui décrit avec simplicité le cheminement (et donc la structure apparente) de Sans soleil: "Les sôshi, comme les nikki, sont des écrits intimes; mais, à la différence des journaux, ils ne respectent pas d’ordre chronologique ni, d’une manière générale, aucun plan: il s’agit d’esquisses dont l’auteur a jeté sur le papier, "en laissant aller son pinceau", toutes les idées, les images, les réflexions qui lui sont venues en l’esprit, et c’est bien ainsi, d’après Sei elle-même, qu’elle écrivit ses Notes. // On ne sera pas surpris de voir les sujets les plus divers se succéder immédiatement. On ne s’étonnera point d’y trouver des passages qui se répètent et d’autres qui se contredisent; on ne s’attardera pas à chercher pourquoi l’auteur parle en tel endroit de ceci ou de cela, encore que l’on puisse deviner parfois comment se lient ses idées: un mot, dans l’une de ces énumérations auxquelles Sei accorde tant de place, lui rappelle une anecdote qu’elle prend dans ses souvenirs personnels ou dans ses lectures; ou bien, au contraire, en faisant un récit elle pense à telle chose ou à telle personne, et dans son esprit elle en rapproche d’autres, dont elle donne la liste. // Elle arrive ainsi à parler à peu près de tout."

Il faut dire que le Japon et sa mystique singulière et extrême imprègne toute l’oeuvre de Chris Marker. Il ne s’en lasse pas. Après Sans soleil, il tournera encore Level Five, un long métrage de fiction réalisé en 1996 et qui reprendra une partie des thèmes de Sans soleil pour les développer, une interview d’Akira Kurosawa intitulée A.K. (1985) réalisée sur le tournage de Ran, mais aussi des courts métrages tels que Tokyo Days (1986) ou Bullfight in Okinawa (1992), qu’il insérera dans son installation vidéo Zapping Zone : proposals for an imaginary television (1990-1994).

Avant d’achever ce bref résumé de la genèse de Sans soleil, il faut encore préciser l’influence importante de deux autres oeuvres cinématographiques contemporaines. La première, franco-japonaise, n’est autre que Le Labyrinthe d’herbes de Shuji Terayama. En effet, ce film fortement érotique et esthétisant, sorti en 1979, marqua sans aucun doute la réalisation

de Sans soleil. Non seulement, il est produit par Pierre Braunberger, directeur des Films du Jeudi, avec lequel Marker a beaucoup travaillé[19], mais en plus on y retrouve, pour la version française, la voix off de Florence Delay. Est-ce là tout? Non! La version française est créditée à un certain Boris Villeneuve qui n’est autre que… Chris Marker, de son vrai nom

Christian Bouche-Villeneuve. La boucle est bouclée.

L’autre film, germano-russe, est également sorti en 1979. Il est le fruit d’un esprit reconnu comme génial qui non seulement influencera Marker jusqu’au bout, mais plus encore qui sera un ami, voire un mentor. Il s’agit d’Andreï Tarkovski. Avec son film Stalker, adaptation d’un roman d’Arcadi et Boris Strougatski, Tarkovski marque au fer rouge l’esprit de Marker, si bien que ce dernier n’hésite pas à nommer "la Zone" l’ensemble des images de Hayao Yamaneko, le responsable des effets spéciaux du film, qui n’est autre que Chris Marker lui-même. Comme on le voit, Sans soleil est un grand melting-pot inséré, ou plutôt mis en abîme dans un autre gigantesque melting-pot qui est l’oeuvre de Chris Marker et la culture prodigieuse qui s’y rattache. Loin d’être fouillis, l’artiste peaufine, création après création, ses idées, ses doutes, ses mémoires et ses rêves qu’il offre alors au public, afin non pas que ce dernier se cultive à son tour, mais afin qu’il lui prenne l’envie de faire de même dans et pour sa propre existence. "À ce moment-là, la poésie sera faite par tous et il y aura des émeus dans la Zone". Chris Marker, plus qu’un montreur ou un pédagogue, est avant tout et surtout un passeur, que seuls les plus hardis ou téméraires oseront rapprocher des "stalkers" de Tarkovski!

Notes

[10] La lettre n’est pas datée précisément, mais Marker y mentionne l’éclatement de la guerre civile en Guinée-Bissau la même année, or celle-là a éclaté en juin 1998. La traduction française de la lettre est éditée dans le livret.

[11] L’amitié entre Marker et Tazieff date du tournage du film Le Volcan interdit, en 1966, dont Marker avait écrit le commentaire.

[12] Le groupe est composé de Bernard Summer, du groupe New Order, de l’exguitariste des Smiths, Johnny Marr, et du chanteur des Pet Shop Boys, Neil Tennant, et le clip est produit par Michael H. Shamberg, pour lequel Marker réalisera des

images infographiques intégrées au long métrage Souvenir, en 1997.

[13] Chris Marker, "Je ne me demande jamais si, pourquoi, comment..." (propos recueillis par Jean-Michel Frodon), Le Monde, 20 février 1997, p. 31. Une partie des rushes sera utilisé également dans le film Level Five (1996) de Marker.

[14] "À la rencontre de Chris Marker", Première, 20 novembre 2013.

[15] La Réserve a été fermée au public par la mairie au printemps 2017.

[16] Les quatre réalisateurs guinéens sont Sana Na N’Hada, Flora Gomes, José Bolama Cobumba et Josefina Crato. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/06/22/chris-marker-et-l-afrique-le-pouvoir-de-la-camera-au-service-ducontinent_5319759_3212.html

[17] Sarah Maldoror est une réalisatrice française, d’origine guadeloupéenne. Elle est également la compagne de Mário Pinto de Andrade. En 1970, elle a déjà réalisé Des fusils pour Banta, un long métrage de fiction tourné en Guinée-Bissau. En 1979, elle réalise deux courts-métrages documentaires sur le Cap-Vert: Fogo, ile de feu et Un carnaval dans le Sahel. En 1980, sortira le documentaire Carnaval en Guinée-Bissau.

[18] La monteuse Anita Fernández est aussi du voyage et c’est elle qui reprendra un temps les rênes du projet au départ de Marker qui devait se rendre au Japon pour y assister aux élections législatives de juin 1980.

[19] Pierre Braunberger a en particulier produit Cuba si de Chris Marker en 1961.

"Références culturelles choisies"

(Chris Marker, Sans soleil / Le dépays, Paris: Éditions Potemkine, 12/2020, p. 129-140)

Les oeuvres de Chris Marker sont réputées depuis le départ pour être savantes, érudites, voire précieuses (dans le sens péjoratif du terme tel qu’illustré par Molière en son temps). La culture de Marker est immense et il ne se prive pas pour en imprégner chacune de ses réalisations, de manière tout à la fois intuitive et naturelle, non dans un but pédant comme on le lui a souvent reproché, mais dans celui plus noble d’enrichir son exposé d’exemples célèbres et donc reconnus. Autrement dit, chaque référence proposée est intégrée pour faire sens. La gentillesse de Marker fait que ceux qui ne sauraient pas retrouver ces références ni ne les auraient intégrées à leur propre culture générale, peuvent sans aucun problème aller de

l’avant et visionner le film. Elles ne sont pas un prérequis indispensable et absolu pour comprendre ce dernier, juste un plus pour saisir son propos et l’inscrire dans un ensemble plus vaste. Quelques fois, elles ne sont qu’un simple jeu.

Sans soleil n’y fait pas exception. On y trouve au moins trois types de références: littéraires, cinématographiques et pour le Japon, culturelles. On pourrait probablement ajouter les références musicales, mais c’est là un domaine que nous ne maîtrisons pas, aussi nous nous abstenons. Libre à d’autres de se lancer dans l’aventure.

Précisons encore que nous n’avons pas pu trouver toutes les références, dont, par exemple, celle de la flûte indienne et la musique chez Godard et Shakespeare, ou encore les citations d’Amílcar Cabral sur la traversée du fleuve et celle de Miguel Torga sur la "sublimation de sa propre image".

Références littéraires

La première mention est celle essentielle de Sei Shônagon, écrivaine japonaise du XIe siècle, soit, pour rappel, l’époque où apparaissent les premiers écrits de langues vulgaires en France, période des vies de saints, des chansons de geste et autres romans courtois, en plein coeur du Moyen Âge. Marker donnant l’essentiel de l’information dans son film, nous ne nous y arrêterons pas.